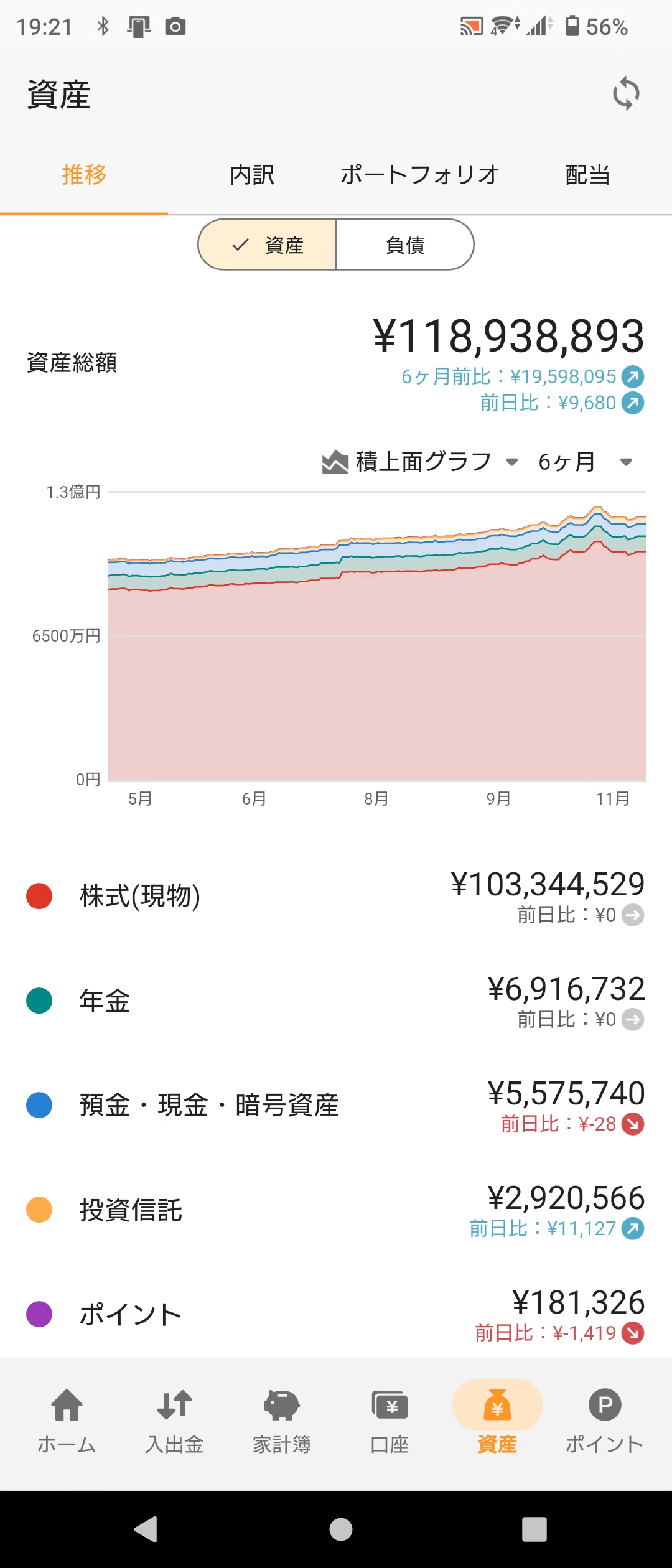

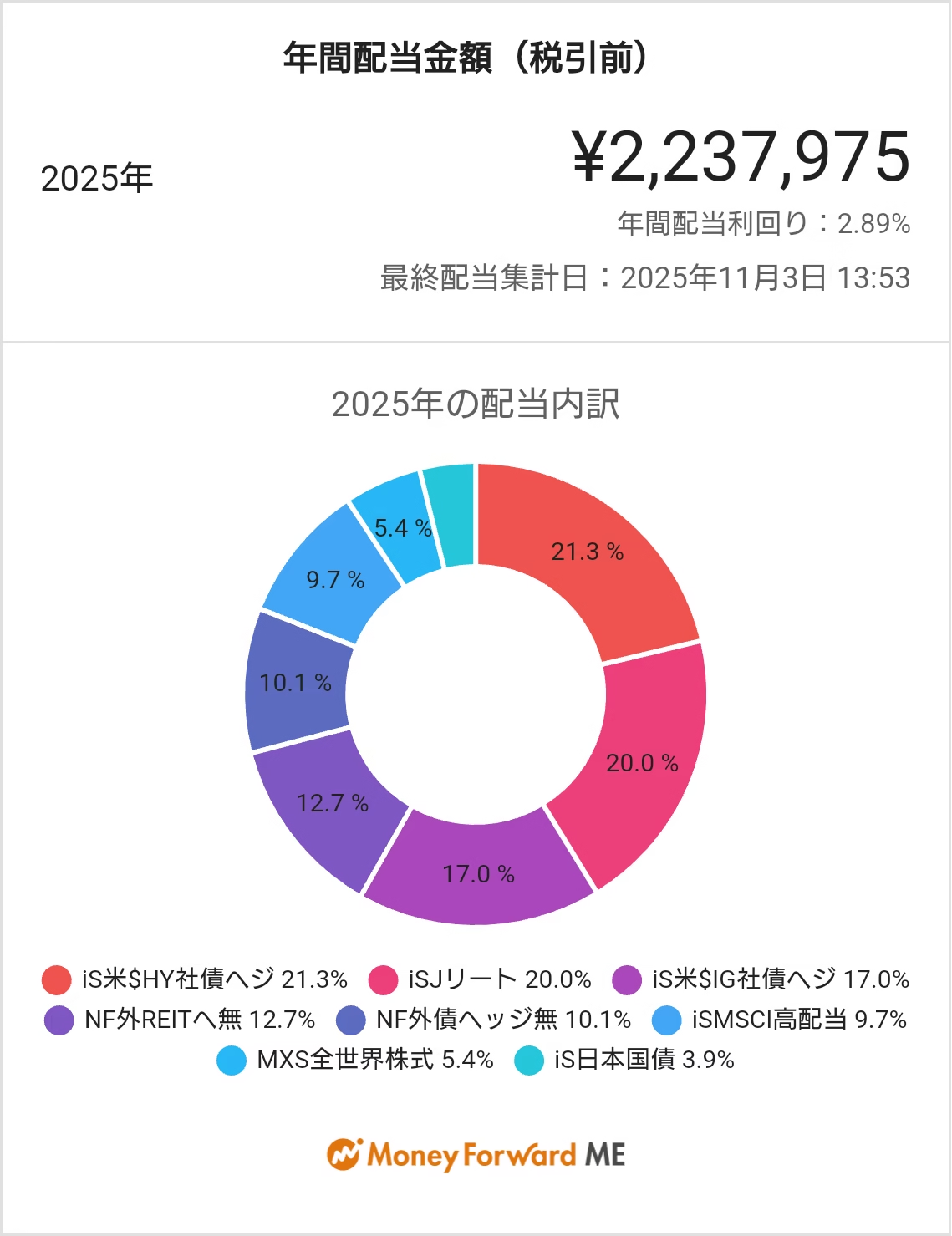

資産推移-20251103

おつかれさまです。ためネコです🐱

さて、直近の相場動向と資産推移は以下の通りです。

相場動向

先週の市場は、米連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策決定会合や、ハイテク企業の決算発表、および地政学的な懸念の再燃などが複合的に影響し、セクターや地域によって異なる動きを見せました。特に、タカ派的な(利上げに積極的な)FRB議長の発言が債券市場に影響を与え、それに伴う金利変動が株式市場にも波及しました。

1. 国内外株式

国内株(日本株)

日本の株式市場は全体的に強い上昇を見せました。日経平均株価は大幅高となり、週末にかけて52,000円台に乗せるなど、週を通じて堅調に推移しました。 背景には、週末にかけての米中関係改善への期待感に加え、国内の政治情勢(例:特定の政権発足期待)による財政悪化懸念と日本銀行による追加利上げ観測の後退などが円安・株高を支援したとの見方があります。企業決算発表も順調なものが多く、市場心理を支えました。

海外株(米国株・欧州株など)

- 米国株:主要株価指数はまちまちの動きとなりました。

- 大型株・ハイテク株中心の指数(例:S&P 500、Nasdaq Composite)は、人工知能(AI)関連への継続的な投資や、メガキャップ企業の良好な四半期決算(例:アマゾン・ドット・コムの大幅高)に牽引され、上昇して週を終えました。

- 一方で、中小型株や市場の広がりを示す指数は、FRB議長によるタカ派的な発言や、金利高止まりへの懸念から下落しました。市場の上げを牽引する銘柄がごく一部に集中する「相場の幅の狭さ」が目立ちました。

- 欧州株:主要な汎欧州株価指数(STOXX Europe 600 Indexなど)は、小幅に下落しました。欧州中央銀行(ECB)による利下げ期待が後退したことが重しとなりました。ただし、国別では、英国やイタリアの指数は上昇するなど、地域内でも動きが分かれました。

- 新興国株:一部新興国市場(例:中国市場)は、米中間の貿易摩擦緩和期待やAIへの楽観的な見方からアウトパフォームした地域もありました。

2. 国内外リート(不動産投資信託)

国内リート(J-REIT)

J-REIT指数は、小幅に下落して週を終えました。金利上昇懸念が燻る中、特に金利の影響を受けやすいリート市場では、上値の重い展開が続きました。

海外リート

グローバルなリート市場は、金利高止まり懸念や債券市場のボラティリティの影響を受け、概ね軟調に推移しました。ただし、一部地域では相対的なレジリエンス(回復力)も見られました。

3. 国内外債券

国内債券(日本国債)

日本の長期金利(10年物国債利回り)は、週末にかけての日本銀行による追加利上げ観測の後退などにより、低下に転じる場面も見られましたが、週を通じてはもみ合いとなりました。長期国債先物は反発しました。

海外債券(米国債など)

- 米国債:FRBの金融政策会合の結果を受け、米国債市場は下落(利回り上昇)しました。パウエルFRB議長が市場の早期利下げ期待を牽制するタカ派的なコメントを発したことが主な要因となり、特に短期金利の影響を受けやすい2年債利回りが上昇しました。

- 社債:ハイイールド債市場は、企業決算の好調さに支えられていたものの、12月の利下げ期待が後退したことで、週末にかけてはセンチメントがやや悪化しました。

4. コモディティ(商品)

- エネルギー:原油価格は、週末にかけて地政学的なリスクや米中関係改善への期待などから豪ドル買い・円売りの動きが優勢になった背景もあり、高止まりする傾向が見られました。

- 貴金属:金(ゴールド)価格は、週末にかけてリスク回避の動きや特定の需要に支えられ、上昇しました。

- 農産物:トウモロコシや天然ガスなど、一部の農産物やガス価格は強含みました。

5. 為替

- 米ドル/円(USD/JPY):週の初めに警戒感から円買いが進む場面もありましたが、週後半にかけては、米ドル高・円安が優勢となり、週間では反発しました。

- 主な要因は、タカ派的なFRBの姿勢、日本の利上げ観測の後退、および日本の株高によるリスクオン(円売り)の動きです。週末には米中貿易摩擦懸念の再燃で一時的に円に買い戻しが入りました。

- ユーロ/米ドル(EUR/USD):ECBの利下げ期待後退などでユーロの対米ドルでの優位性が薄れ、小幅に下落しました。

- 英ポンド/米ドル(GBP/USD):ポンドも対米ドルで下落しました。

- 豪ドル/円(AUD/JPY):米中関係改善への期待や原油高を背景に、週後半にかけて豪ドル買い・円売りが強まり、大幅に反発しました。

全体として先週は、FRBのタカ派的な姿勢が金利を押し上げ、債券市場にボラティリティをもたらす一方で、米国のハイテク大型株や日本株が企業業績や国内要因を背景に堅調に推移するという、二極化された市場展開が特徴的な一週間でした。